粉饰太平下的暗涌:我乐家居股东减持疑云

我乐家居,这家以定制家居概念行走市场的企业,最近又惹上了点“小麻烦”。一纸股东减持公告,像一颗石子投进平静的湖面,泛起阵阵涟漪。南京开盛咨询管理合伙企业(以下简称“开盛咨询”)计划减持不超过1,542,528股,占比不高,仅为总股本的0.4778%。但问题不在于数量,而在于时机和动机。在房地产市场持续低迷,家居行业竞争白热化的当下,任何风吹草动都可能被解读为某种不祥的预兆。

减持公告背后的真意:套现离场还是另有图谋?

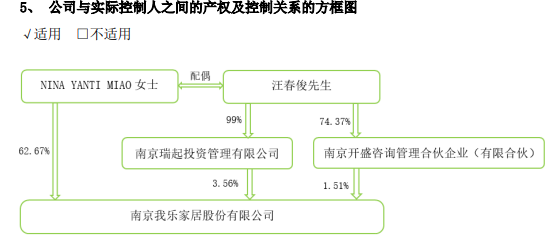

开盛咨询给出的理由是“自身资金需求”,这套说辞在资本市场上早已司空见惯,但真实性有待考量。毕竟,作为IPO前的老股东,开盛咨询早已赚得盆满钵满。选择此时减持,难道仅仅是为了改善一下生活?恐怕没那么简单。或许是对公司未来发展前景的担忧,或许是看到了更好的投资机会,又或许是管理层内部出现了某种不为人知的矛盾……种种猜测甚嚣尘上,但真相究竟如何,只有当事人心里清楚。值得注意的是,开盛咨询的背后是汪春俊,而汪春俊又是公司实控人缪妍缇的丈夫。这层关系,让减持行为更显微妙。

资本市场的敏感神经:减持对股价的影响不容小觑

资本市场向来是“买预期,卖事实”。股东减持,无疑是对公司未来投下了一张不信任票。即使公司一再强调“经营一切正常”,也难以打消投资者的疑虑。尤其是在当前市场情绪脆弱的背景下,减持消息很容易引发恐慌性抛售,导致股价下跌。对于我乐家居而言,如何稳住股价,提振投资者信心,将是一场不小的考验。不过,从另一个角度来看,如果公司基本面足够扎实,业绩持续向好,那么减持带来的短期冲击也可能被市场消化吸收。关键在于,我乐家居能否拿出令人信服的成绩单。

外籍实控人的本土生意经:家族企业的权力游戏

我乐家居的实际控制人,是一位名叫NINA YANTI MIAO(缪妍缇)的美国籍女士。这本身就颇具玩味。在中国这片土地上,一个外籍人士掌控着一家上市公司,这背后折射出的是全球化背景下资本流动的复杂性,还是本土企业在发展过程中对海外资源的某种依赖?更何况,NINA YANTI MIAO与汪春俊是夫妻关系,而汪春俊又深度参与了公司的运营和管理。这让我乐家居带上了浓厚的家族企业色彩,也埋下了权力制衡和内部控制的隐患。

国籍身份的模糊地带:监管的盲区还是管理的创新?

不可否认,在全球化的今天,跨国经营已是常态。外籍人士担任上市公司高管甚至实控人,也并非罕见。但问题在于,不同国家的法律体系、商业文化、监管环境存在差异。如何确保外籍实控人能够充分理解并遵守中国的法律法规,如何避免其利用制度漏洞损害中小股东的利益,这是监管部门需要认真思考的问题。另一方面,我们也要看到,引入海外人才和管理经验,对于提升企业的国际竞争力,也可能起到积极作用。关键在于,如何在监管和创新之间找到平衡点。

夫妻店模式的隐患:决策风险与内部控制的挑战

家族企业的优势在于决策效率高,执行力强。但弊端也显而易见:容易出现“一言堂”,缺乏有效的监督和制衡机制。夫妻店模式更是如此。如果夫妻双方在经营理念、战略方向上存在分歧,或者其中一方滥用权力,就可能给企业带来巨大的风险。此外,家族企业还容易出现任人唯亲、裙带关系等问题,影响员工的积极性和创造力。对于我乐家居而言,如何打破家族式管理的桎梏,建立现代企业制度,是其实现可持续发展的关键。

业绩报告的数字游戏:增长神话还是衰退前兆?

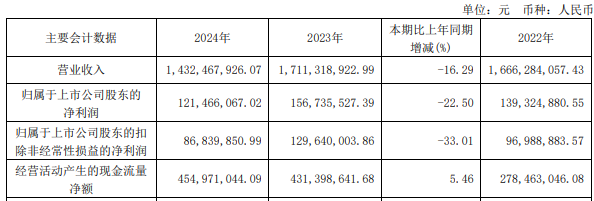

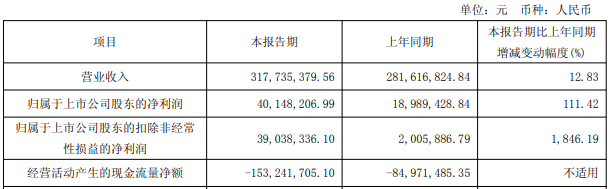

2024年,我乐家居的年报数据并不乐观:营业收入14.32亿元,同比下降16.29%;归属于上市公司股东的净利润1.21亿元,同比下降22.50%。这组数据赤裸裸地揭示了一个残酷的现实:我乐家居正面临着增长的瓶颈。然而,公司似乎并不甘心承认失败,试图通过一些“数字游戏”来粉饰太平。2025年一季度,公司实现营业收入3.18亿元,同比增长12.83%;归属于上市公司股东的净利润0.40亿元,同比增长111.42%。乍一看,形势一片大好。但仔细分析,就会发现其中隐藏着不少猫腻。

营收净利的双重下滑:家居行业的寒冬已至?

2024年的营收和净利润双双下滑,无疑是给投资者敲响了警钟。这并非我乐家居一家的问题,而是整个家居行业面临的共同困境。房地产市场的持续低迷,消费升级的放缓,以及竞争的日益激烈,都给家居企业带来了巨大的压力。在这样的背景下,我乐家居要想突围而出,就必须找到新的增长点,提升自身的竞争力。但从目前的情况来看,我乐家居似乎还没有找到有效的解决方案。

现金流的异常波动:企业经营的晴雨表

经营活动产生的现金流量净额,是衡量企业经营状况的重要指标。2024年,我乐家居的经营活动产生的现金流量净额为4.55亿元,同比增长5.46%。这看似是一个积极的信号,但如果结合一季度的数据来看,就会发现其中存在问题。2025年一季度,公司经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元,上年同期为-0.85亿元。这意味着,公司在第一季度的经营活动中,不仅没有赚到钱,反而流出了大量的现金。这可能是由于销售回款不及时,存货积压,或者应付账款增加等原因造成的。无论是什么原因,都表明公司的经营状况出现了一些问题。

一季度数据的虚假繁荣:掩盖长期问题的短期刺激

2025年一季度的数据,尤其是扣除非经常性损益的净利润同比增长1,846.19%,看起来非常亮眼。但这种增长是否具有可持续性?是否是通过一些非常规手段实现的?这些都值得怀疑。非经常性损益是指与公司正常经营活动无关的收入和支出,例如政府补贴、资产处置收益等。如果公司的利润增长主要依赖于非经常性损益,那么这种增长就缺乏含金量。更有甚者,一些公司会通过操纵会计数据来虚增利润,以此来吸引投资者。对于我乐家居而言,我们不能仅仅关注一季度的数据,更要关注其长期发展趋势,以及是否存在财务造假的风险。

我乐家居的未来猜想:创新乏力与市场竞争的双重压力

面对日趋激烈的市场竞争和消费者日益挑剔的目光,我乐家居的未来充满了不确定性。诚然,定制家居市场仍有发展潜力,但能否抓住机遇,关键在于能否摆脱同质化竞争,真正打造出差异化的产品和服务。如果我乐家居依然固步自封,缺乏创新,那么最终只能在市场的浪潮中被淘汰。

产品同质化的困境:如何打造核心竞争力?

放眼整个家居行业,产品同质化问题非常严重。无论是设计风格、材质选择,还是功能配置,各家企业的产品都大同小异。消费者很难找到真正具有独特价值的产品。我乐家居同样面临着这样的困境。如果不能在产品创新上下功夫,就只能陷入价格战的泥潭,最终损害自身的盈利能力。打造核心竞争力,需要从多个方面入手:一是提升设计能力,推出更具创意和个性化的产品;二是优化产品质量,提供更可靠和耐用的产品;三是加强技术研发,应用更先进和智能化的技术。

营销策略的瓶颈:流量焦虑与品牌重塑

在互联网时代,流量就是生命。但获取流量的成本也越来越高。我乐家居的营销策略似乎也遇到了瓶颈。传统的广告投放效果越来越差,新的营销方式又缺乏创新。如何突破流量焦虑,是摆在我乐家居面前的一道难题。更重要的是,我乐家居需要重新审视自身的品牌定位,打造更具吸引力和辨识度的品牌形象。品牌重塑,需要从以下几个方面入手:一是明确目标客户群体,了解他们的需求和偏好;二是提炼独特的品牌价值,与竞争对手形成差异化;三是创新营销方式,与消费者建立更紧密的联系。

渠道转型的挑战:线上线下融合的漫漫长路

随着电商的崛起,线上渠道的重要性日益凸显。但对于家居行业而言,线下体验仍然不可或缺。消费者需要亲身体验产品的质感、舒适度和功能。因此,线上线下融合是家居企业发展的必然趋势。我乐家居也在积极探索渠道转型,但面临着不少挑战。如何打通线上线下渠道,实现信息共享、库存联动和售后服务一体化?如何提升线上购物体验,让消费者足不出户也能感受到产品的魅力?这些都需要我乐家居认真思考和解决。